Il était une fois le jouet en bois…

Synonyme d’enfance et de

tendresse, le jouet éveille dans la mémoire des idées

de familles heureuses, de magie et de fêtes enchantées. Ce livre nous emmène découvrir l’imaginaire de cet objet si chargé d’émotion, son histoire à l’origine confondue avec celle de la tournerie

et celle des artisans qui le fabriquent.

Modernes Gepettos, ces hommes ont l’étrange pouvoir de faire sortir d’un morceau de bois quilles, toupies, lutins et bilboquets…

Des jouets d’antan, émouvants gardiens d’enfances révolues, aux superbes jouets actuels, ce livre dévoile les multiples facettes de la passionnante aventure du jouet en bois.

180 pages, 80 photos couleur et noir et blanc

Edition Cabédita, 24 €

Quelques pages du livre: http://benoite-hibou.over-blog.com/album-1722191.html

D'autres photos sur le blog du photographe http://alain.michaudessin-photo.over-blog.com/

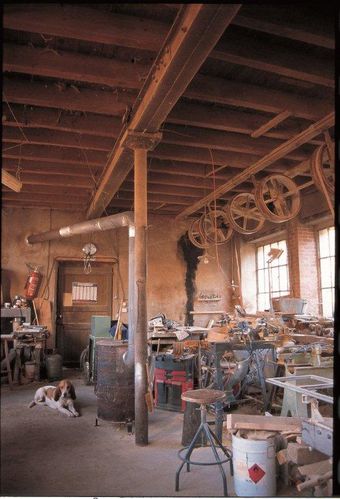

L’antre de Gepetto

Tous ces objets se cachent au fond d’ateliers photogéniques comme des musées ou axés sur le fonctionnel. Ils sont le domaine

des hommes du jouet, peuple varié aux compétences multiples. Pour beaucoup héritiers des tourneurs d’antan, ils sont précédés d’une impressionnante lignée de travailleurs du bois. Industriels et

artisans, à quelques exceptions, sont issus du même monde. Leur grand-père a acquis un moulin et ses héritiers ont perpétué l’entreprise, l’agrandissant et la diversifiant… Tous affichent la

passion du jouet, non pas qu’ils soient particulièrement portés aux gamineries, mais le jouet est l’une des plus belles aventures jurassiennes, une réussite dont les ingrédients réjouissent

l’esprit de la montagne. Il y a là-dedans le savoir-faire et la ténacité, la tradition et l’audace, l’habileté et la chance. Les jurassiens, à juste titre, se réclament de ces vertus et se

plaisent à argumenter l’étendue de leurs qualités, bien supérieures en tout cas à celles de leur voisin. Individualistes par nature, les gens du jouet, artisans ou industriels, tourneurs ou

laqueurs, défendent leur fief, pied à pied, contre un monde complexe. La concurrence est rude, les cartes sont brouillées, l’avenir incertain… Mais s’il faut disparaître, ce sera en

luttant !… S’entretenir avec eux, c’est d’abord dérouler un long fil de doléances, justifiées, douloureuses, puis, la conversation en vient aux machines, aux produits… et les visages

s’éclairent. Ils montrent un bel objet, celui dont ils sont fiers, une machine adaptée, souvent par leurs soins, et les soucis s’éloignent … Ils y croient au jouet en bois, chacun à leur façon.

Ils se rejoignent dans la quête du jouet fabuleux, si bien fait qu’il dépassera tous les autres, si recherché qu’il se vendra en masse, un jouet à la fois étonnant et indiscutable, esthétique et

fonctionnel. Il arrive parfois, ce jouet extraordinaire, et marque l’histoire : le camion de pompiers de Monneret, les chalets JeuJura, les voitures de Vilac, les poupées Rougemont et

d’autres sont devenus des emblèmes, le symbole d’une combinaison réussie d’ingéniosité, de savoir-faire et de création.

L’atelier des artisans s’entoure de vastes espaces. Il faut de la place pour stocker le bois, les produits, les machines, celles qu’on utilise, celles qu’il faut bricoler, celles qui serviront un jour peut-être, en pièces détachées ou… jamais. L’artisan règne sur un immense fouillis, qui risque de l’engloutir ; la sciure l’envahit, les piles de bois aussi. L’atelier est un grand bazar où se mélangent des objets de toutes sortes, des finis et des « en cours », des ratés, des choses entreposées au cas où, des outils nécessaires. On leur construit en hâte des étagères et des abris. Sur la table de la cuisine, traîne le dernier prototype, celui que l’on médite entre poire et fromage. Il tient avec des élastiques ; il est encore à dégrossir ; il faut voir s’il fonctionne… Il est bourré d’inventions. L’artisan est gardien d’un patrimoine d’anciens outils et d’idées qu’il caresse longtemps. Tout cela évolue sans cesse, au gré des fabrications et des livraisons, et le temps est trop court pour tout dominer. Alors, il entoure son domaine de vastes hangars plus ou moins improvisés. Il régente un immense campement de baraques, du provisoire qui dure, et du bricolé parce qu’il ne trouve ni le temps, ni l’envie de bâtir plus sûrement. Parce que la vie est fragile, le métier aléatoire. Parce que l’urgence est ailleurs et que l’on ne construit pas pour épater le monde.

Le bois

est la grande affaire, entreposé là pour un usage lointain. Il doit sécher, et comme il faut. L’artisan est un homme qui prend son temps, connaît les étapes et sait qu’il ne sert à rien de

vouloir les brûler. La qualité de l’objet, il faut aller la chercher bien en amont de sa fabrication, au creux de la forêt, là où se trouvent les beaux bois, les hêtres, charmes, frênes, aulnes,

et autres essences, qui seront sans défauts et bien adaptées. Il faut contrôler la coupe du bois et le travail de la matière dans le séchage, maîtriser l’ensemble du processus de fabrication. La

liberté réside dans cet effort permanent à dominer son monde. « Les principaux secrets des artisans sont des inventions de façons de faire qui reposent sur une culture du bois et une culture

technique. C’est de plus un savoir diversifié, un art du bricolage, une faculté à économiser, une prudence face à l’avenir notamment par l’utilisation minimale des emprunts. Mais c’est aussi un

certain rapport à la nature, une connaissance de la forêt et un attachement au territoire et à la vie locale. » (Didier Schwint)

Le bois

est la grande affaire, entreposé là pour un usage lointain. Il doit sécher, et comme il faut. L’artisan est un homme qui prend son temps, connaît les étapes et sait qu’il ne sert à rien de

vouloir les brûler. La qualité de l’objet, il faut aller la chercher bien en amont de sa fabrication, au creux de la forêt, là où se trouvent les beaux bois, les hêtres, charmes, frênes, aulnes,

et autres essences, qui seront sans défauts et bien adaptées. Il faut contrôler la coupe du bois et le travail de la matière dans le séchage, maîtriser l’ensemble du processus de fabrication. La

liberté réside dans cet effort permanent à dominer son monde. « Les principaux secrets des artisans sont des inventions de façons de faire qui reposent sur une culture du bois et une culture

technique. C’est de plus un savoir diversifié, un art du bricolage, une faculté à économiser, une prudence face à l’avenir notamment par l’utilisation minimale des emprunts. Mais c’est aussi un

certain rapport à la nature, une connaissance de la forêt et un attachement au territoire et à la vie locale. » (Didier Schwint)

Vers l’atelier, un chien garde la porte ; un panneau affiche « défense d’entrer ». Il flotte des odeurs de bois et de vernis, et le bruit des machines décourage la discussion. Il se passe par là des choses très particulières, dont il importe d’informer l’intrus avant qu’il ne pénètre. Celui-ci doit comprendre qu’il n’est pas là en terrain conquis, mais profane dans cet univers d’hommes et de machines, un monde viril, dur et archaïque, où les femmes ne sont, en principe, tolérées qu’en qualité d’ouvrières. L’artisan cultive ses secrets, son art et un certain mystère. Il doit, comme beaucoup, séduire et impressionner. Il garde par devers lui le sentiment goguenard de sa supériorité, et l’orgueil de celui qui façonne la matière. Mais cette fierté aujourd’hui souffre d’un manque de reconnaissance sociale. Il s’y mélange des angoisses mal définies, un malaise sourd où s’entremêle la concurrence asiatique, des craintes d’enclavement, d’un prétendu progrès plutôt vorace et d’un monde indéchiffrable. La plupart des artisans imaginent mal l’avenir de leur activité, si ce n’est sous forme de survivance d’une époque révolue. Certains misent sur le tourisme, organisent des visites d’ateliers, mettent en scène leurs gestes et leur savoir-faire.

Bernard Lorge, à Lect, a espéré un temps faire de son atelier un musée « pour que tout cela ne disparaisse pas… » Le lieu est beau comme dans les films, d’ailleurs Hervé Baslé est venu tourner là des scènes de son film « Dessine-moi un jouet ». De larges baies laissent entrer le soleil qui réveille des copeaux d’une blondeur irréelle et cette poussière de bois si fine. Tout le paysage s’invite entre les murs : les arbres et les champs, les vaches et les sapins, les rochers plissés et l’herbe qui ondule sous les vents… Un monde en vrac que le siècle délaisse. Le lieu est classé, témoin de ces ateliers communaux que construisait l’Union électrique en compensation des terres inondées par ses petits barrages. Comme à Chancia, Montcusel ou Cernon, l’atelier de Lect accueillait des paysans qui venaient avec leur tour et louaient pour une somme modique « une courroie et une bougie ». Un préposé graissait les machines, ouvrait et fermait les portes. « Cela travaillait tous les jours sauf le dimanche. Sous le hangar, il y avait la batteuse et la scie à bois pour tout le village. Et il y avait de l’animation ! Les boules de neige tombaient dru ! Ils étaient un peu taquins et sans beaucoup de distractions, mais les jeunes ne partaient pas. Il y a eu jusqu’à 70 ouvriers. En 1970, 75, il y avait encore 17 personnes, et puis le boulot a bien baissé… » Et pourtant, il suffit d’appuyer sur un bouton pour que tout se remette en marche. Cela tourne de partout, les grosses poulies au plafond et le tour sur l’établi. Le soleil glisse un rayon intéressé et le feu vague du poêle à sciure se met à ronronner, même le chien cesse de geindre. Sur le tour est calé un morceau de buis d’où s’étire un long copeau très fin, joli comme une décoration de Noël. En moins de deux, Bernard Lorge fait tourner sur sa main une toupie toute neuve, brillante à force de poli, si bien équilibrée qu’on croit qu’elle tournera toujours. Il m’en fait don, un cadeau royal car cette toupie est bien de celles qui ne se lassent jamais ; elle virevoltera encore quand les autres se seront fatiguées. D’autres sortent de ses mains, toutes différentes, légères et fines, parfaites. « Je suis un gars bien tourné », sourit-il. La réserve est un grenier des merveilles où dorment des sifflets et des perles, une vraie filette pour décorer quilles et toupies, et les étranges bibis, un ballon au bout d’un sifflet qui se dégonfle dans un bruit infernal.

Les tourneurs ont leur langage ; ils utilisent la charbonnette[1], des bédanes[2] et des becs de corbin, ils défoncent et chantournent et leurs coups de maître[3] ne sont pas forcément applaudis. Ils ont des rites et

une culture qui ont marqué leur territoire, et dont l’atelier est le centre. Vous trouverez toujours dans la montagne un ancien enfant pour raconter les émotions de ces lieux, les siestes

parfumées dans les copeaux, odeurs de bois et de forêt, « la sciure rousse de la racine de bruyère », le bruit du torrent qui accompagnait celui des machines. Christophe Picot décrit

l’atelier de son enfance : « le soleil filtrait ses rayons derrière les grandes vitres poussiéreuses de l’atelier. Une vigne vierge donnait parcimonieusement son ombre sur cette

verrière aux heures les plus chaudes. […] L’atelier familial bourdonnait du bruit des machines, du ronronnement des tours, des courroies qui fouettaient l’air en montant vers les grandes poulies

motrices du plafond. L’odeur du bois, de la sciure et de la poussière étouffait mes premières angoisses lorsqu’il fallut commencer le travail. »

Dans cet atelier de la petite montagne, de grosses machines peintes en jaune tournent dans un vacarme assourdissant. En quelques minutes, un rondin s’y transforme en dizaines de demis yoyos, très ronds, très lisses. Le jouet qui plait s’adapte à la main de l’enfant. Les yoyos viennent choir dans un cageot au milieu des copeaux qui s’entassent. Dorés, moelleux, ceux-ci sont doux et légers comme des plumes, faits pour emballer le fragile et le précieux. Un rayon de soleil s’attarde… Leur blondeur insolite réchauffe cet univers austère de machines et de bruits. Ils dégagent des odeurs de forêt, rappellent des envies de champignons et de mousses, ces mousses joufflues que la pluie met en si belle santé. Si fins dans la lumière, ils ressemblent aux pétales transparents d’une fleur inconnue. Les copeaux volent en flocons de neige, légers et impalpables. Ils s’accrochent aux vêtements et aux cheveux. La sciure recouvre tout, les objets, les machines, le travail. Elle ensevelit l’atelier, silencieuse, trop légère, trop envahissante. La poussière de jouets est pernicieuse ; elle entre dans le nez et les poumons. On ne peut s’en débarrasser. On l’aspire, on la brûle, on la recycle dans les poêles à sciure, mais elle s’entasse toujours.

Inventions et secrets

Malgré le désordre apparent, ces ruches où naissent les jouets obéissent à une organisation précise, où les machines sont disposées selon l’ordre de fabrication : débit, façonnage, finition et montage. Les deux premières étapes correspondent à la création et la forme de l’objet et « constituent la dimension fondamentale de la production, l’aspect indivisible du métier. C’est le travail que conservent les artisans sous-traitants ; c’est en outre celui qui est le plus masculin » (Didier Schwint). La grande différence avec la technique d’autrefois réside dans les coûts qui constituent aujourd’hui un investissement très lourd. De la tournerie des origines à la conception des jouets assistée par ordinateur, l’ordre des opérations est toujours le même. Le tourneur réalise une maquette de l’objet qu’il a en tête, effectue une prise de cotes, usine et forge ses outils de taille, enfin réalise les objets. « Les manches d’outils étaient tous différents, faits à la main de l’artisan. Un bon tourneur devait être bon affuteur ; si cela coupe mal, on abîme le bois… Les machines, c’est compliqué et les bons meccanos étaient rares. Ils étaient très performants dans la région et même les Américains venaient les chercher… »(Colette Long[4]).

Les machines sont l’objet de toutes les fiertés, et l’artisan les montre volontiers, les anciennes en collection, les tronçonneuses à moitié désossées, les bétonneuses détournées de leur usage, bricolées, réinventées. Dans la mesure du possible, on investit en priorité dans leur achat, et question d’innovation technique, les jurassiens ne craignent personne, à tel point qu’ils s’adjugent parfois la paternité d’inventions qu’ils n’ont fait qu’introduire au pays. On ne prête qu’aux riches… L’annuaire du Jura de 1842 attribue l’introduction du tour à roue dans les ateliers jurassiens en 1784, à Joseph David, originaire de Chaumont, et l’idée, en 1830, d’utiliser la force hydraulique à Joseph Pernier, dit Cocot de Saint-Claude. Moirans garde le souvenir de la machine à ballons ramenée d’Amérique par René Dalloz. « C’était fantastique ! Un petit bout de pâte qui passait au rotomoulage… La machine envoyait les ballons en l’air, cela s’imprimait dessus et ils rentraient dans les filets. C’était tout automatique ! ». Le XXe siècle est un siècle d’innovations où les ouvriers mécaniciens joueront un rôle déterminant. Vers 1935, la première rotative est mise au point dans un atelier de mécanique de Moirans. « De cette époque date la place privilégiée qu’occupe le mécanicien dans l’entreprise du jouet, chargé non seulement de l’entretien de la machine mais aussi de sa fabrication, si ce n’est ultérieurement de sa conception. Les usines fondées par des mécaniciens privilégient encore aujourd’hui cette aristocratie ouvrière » (François Cheval en 1989). Avec la rotative, ce n’est plus le bois qui tourne mais des lames fixées sur un tambour et profilées selon la forme de l’objet désiré. La rotative, rapidement mise en service, encouragera l’appel à des matériaux nouveaux et l’essor du plastique. Ses 3500 tours à la minute révolutionnent les cadences. Les tours automatiques et le système pneumatique apparaissent dans les années 1950, 1960 et l’automatisation vers 1970. En 1986, un tour à commande numérique fonctionne pour la première fois au LEP de Moirans, et la même année, l’Arbre à jouer acquiert la première machine à bois à programmation numérique d’Europe. « Les nouvelles machines (défonceuse, toupie, quatre faces) ont facilité le travail et amélioré la productivité, mais elles n’ont pas créé de bouleversements comme ce fut le cas avec la rotative. La révolution technique se produirait plutôt actuellement, avec l’apparition de machines à commande numérique. Cependant leur coût est encore très élevé pour les petits artisans » (Didier Schwint, en 1997).

Si chaque étape est pour la perfection finale un moment capital, (car un coup de gouge malencontreux arrache le bout des

fibres et laissera le bois toujours poreux, même aux meilleurs vernis), les finitions font la réputation d’une maison, et chacun s’attache à les fignoler. Inventé au cours du XIXe

siècle, le polissoir est un gros tonneau en bois tournant sur un axe horizontal, tel une énorme baratte. Il peut polir des milliers d’articles mélangés à des galets de cire très durs ; on

utilisait autrefois des colles à base d’os. Les rubaneuses de Moirans, aujourd’hui disparues, s’étaient spécialisées dans une technique de décoration très particulière. Elle consistait à déposer

au moyen d’un pinceau des liserés de peinture sur les quilles et les toupies, placées sur un petit tour à pédale appelé filette. « La filette, c’était très précis, raconte Colette Long, il

ne fallait pas trembler. Les femmes pédalaient pour actionner le tour et avec deux ou trois pinceaux attachés, déposaient la couleur sur les sifflets, les quilles ou les toupies. Cela séchait

planté sur des clous ou des trous selon la forme de l’objet. On rubanait en rouge et bleu jusque vers 1920, puis on a mélangé les couleurs. »

Plutôt ternes ou vernis brut avant les années 1970, les jouets en bois n’ont plus rien à envier aux couleurs du plastique. Les plastiques sont teintés dans la masse, et leurs couleurs tiennent à la technique employée, voire dans le mélange qui permet de les obtenir ; les couleurs du bois dépendent de la manière de teindre. Avec la teinture, les veines du bois restent apparentes tandis que les laques donnent un aspect brillant et lisse. Les teintures sont mélangées à l’eau, chauffées dans des bacs où les objets trempent dans des paniers, semblables à des paniers à frites. Quant aux laques, vernies au tampon puis au trempé, elles exigent une lente imprégnation du bois. Les objets sont piqués sur des clous plantés sur une sorte de planche à fakir, qui se trempe et ressort progressivement des bacs de peinture. La technique est délicate et demande de l’expérience. Certains attribuent à Amand Bouillet du Petit Chatel la mise au point d’un procédé de vernissage au trempé dans les années 1930. Plus sûrement, c’est Raymond Peuget qui, autour de 1955, invente cette machine à l’aide d’un mécanisme d’horloge. Il remonte avec des poids, et soulève lentement du bain les pièces pour leur séchage. Vers 1958, un ralentisseur, volant d’inertie à l’aide de pales, permet à la planche de remonter de moins en moins vite. Enfin, un moteur électrique remplace le contrepoids. Peuget dépose un brevet d’invention sur le conseil d’un certain Bouvet de Tournus, marchand de vernis, qui l’exploitera durant 15 ans. Toujours à la recherche de couleurs plus intenses, un industriel Jurassien met au point une technique gardée secrète pour blanchir le bois et rehausser ainsi ses couleurs.

[1] Rondin de charmille en général, de 3 à 5 cm de diamètre, utilisé pour tourner de petites pièces, comme les sifflets ou toupies.

[2] Long outil à section carrée ou rectangulaire, sert à calibrer.

[3] Entaille profonde faite dans le bois avec l’angle de l’outil et qui gâte la pièce qu’on tourne. Il se produit quand le débutant relève le fil du bois avec le bord de l’outil au lieu de le coucher en le coupant.

[4] Conseillère municipale à Moirans, Colette Long a participé à la création du musée du Jouet, en tant que secrétaire de l’association de la Maison du Jouet.